今回は構造物の種類の見分け方を紹介していきたいと思います。

一級建築士試験でも構造物の判別の問題はまあまあ出題されることがあるので、必ず頭に入れておきましょう。オリジナルの語呂合わせもぜひ覚えていってくださいね!

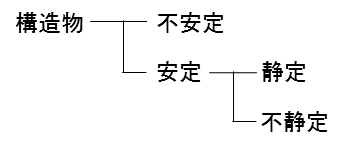

構造物の種類

構造物は以下のように分かれています。

不安定構造物

名前の通り不安定な構造物です。

外力が働いたときに、動いてしまうものや変形を起こして倒れてしまうものが挙げられます。

安定構造物

不安定と対照に、外力が作用しても移動や変形による倒壊が起こらない構造物をいいます。

安定構造物には2種類がありますので、詳しく見ていきましょう。

静定構造物

静定構造物は力のつり合い(ΣX=0、ΣY=0、ΣM=0の条件式)により反力や応力を求めることが出来る構造物のことで、片持ち梁や単純梁など構造計算が簡単な構造物のことです。

力のつり合い(ΣX=0、ΣY=0、ΣM=0の条件式)により反力や応力を求めることが出来るということは、未知数が3つ以内でなければならないので、反力の数は3つになるということを覚えて置きましよう。

未知数と条件式の数の関係についてはこちらの記事で触れています。

Point 静定構造物は反力の数が3つ

不静定構造物

静定構造物と違い、力のつり合い(ΣX=0、ΣY=0、ΣM=0の条件式)だけでは反力と応力を求めることができません。

したがって未知数(反力の数)は4つ以上となります。

不静定構造物の反力と応力を求めるには、変形条件も考えてあげる必要があるのです。

反力の数が多いということはそれだけ、支点の数が多かったり1つ1つの支点の固定度が大きいということであり、静定構造物に比べて構造物自体が強いことがわかりますね。

不安定と安定(静定、不静定)の見分け方

では不安定と静定構造物、不静定構造物ついてわかったところで、それぞれの見分け方を見ていきましう。

判別には不静定次数と呼ばれるものを用います。不静定次数の大きさによって構造物を見分けていきます。

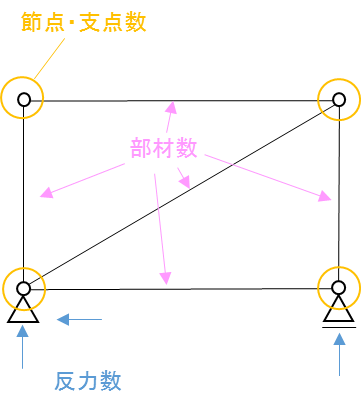

不静定次数 m = n+s+r-2k

m<0 ・・・不安定

m=0 ・・・静定

m>0 ・・・不静定

n:反力数 固定は3、ピンは2、ローラーは1と数える

s:部材数

r:剛接合されている部材数

k:支点と節点の数

rは正確にはある1つの材に剛接合している部材の数ですが複雑であり、一級建築士では剛接合の節点は1パターンでしか出題されないので部材の数とか細かいことは気にせず剛接合の節点数をかぞえましょう。

Point 一級建築士試験では r:剛節点の数 と考えよう

例題

実際に例題を解いて考えみましょう。

次の架構について不安定、静定、不静定を判別してみましょう。

まず左の構造物を考えてみましょう。

不静定次数を求めて、0との大小関係を比較していきましょう。

不静定次数を求めるのに必要な値を考えてみます。

反力数は5つなので、n=5

部材数は3つなので、s=3

剛接合の節点数は1つなので、r=1

節点・支点数は4つなのでk=4

よって m=5+3+1-2×4=1

したがって不静定構造物となります。

次に右の構造物を考えましょう。

不静定次数を求めて、0との大小関係を比較していきましょう。

不静定次数を求めるのに必要な値を考えてみます。

反力数は5つなので、n=3

部材数は3つなので、s=5

剛接合の節点数は1つなので、r=0

節点・支点数は4つなのでk=4

よって m=3+5+0-2×4=0

したがって静定構造物となります。

このようにn、s、r、kをそれぞれ順番に数えるだけで問題が解けてしまうのです。

公式の覚え方

とはいえ厄介なのが文字だらけのこの公式ですよね。

正直nとかsとかrみたいな文字はそこに何が入るかが重要なだけなので、「nは反力でー」みたいに覚える必要ありません。

要は、反力数と部材数と剛節点数を足して、支点と節点の2倍を引くということが分かればいいのです。

反力数+部材+剛節点-2×(支点・節点数)

犯罪後の2天使 と覚えると覚えやすいですよ!

完全に堕ちてますね(笑)

Point 構造物の判別は、犯罪後の2天使 でおぼえよう

どうしても構造力学が苦手、実際に問題を解きながら勉強したいという人は以下の書籍を参考にするのもおすすめです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は構造物の見分け方について詳しく解説していきました。

静定構造物や不静定構造物は力のつり合いで反力と応力を求められるかどうかの違いでしたね。

構造物の判定は m=n+s+r-2k を使って求めますが、式を覚えるには犯罪後の2天使で覚えましょう。

これで今回の範囲はバッチシだと思います。しっかりと復習しつつ学習を進めていきましょうね。今日もありがとうございましたー!

コメント