こんにちは、今回は一級建築士試験の法規において複雑な耐火建築物等にしなければならない特殊建築物について学習していきましょう。

はじめに

今回の防火地域や準防火地域は大火災を防ぐためのもので、一定規模以上の建築物に適用されます。

27条の特殊建築物の用途によって規制を受けるものと根本的な考え方が異なることに注意しよう。

出題のされ方的に27条と一緒に引くことが多いからこんがらがっちゃうね。

法61条

まずは元の条文の概要から理解していきましょう。

(防火地域及び準防火地域内の建築物)

第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

簡単に言うと防火地域か準防火地域にある建築物は防火設備を儲けた上で、技術的基準に適合しなさい(耐火建築物か準耐火建築物にしなさい)ということを言っているよ

技術的基準(令136条の2)の中に対象となる建築物と求められている性能が書かれているので、次に令136条の2を確認しましょう。

施行令136条の2

(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)

第136条の2 法第61条の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

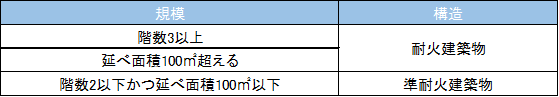

一 防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が4以上のもの若しくは延べ面積が1500㎡を超えるもの (以下略)

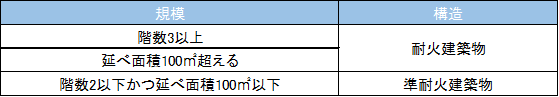

二 防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100㎡以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡以下のもの若しくは地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下のもの (以下略)

一号に該当する建物は、耐火建築物

二号に該当する建物は、準耐火建築物

防火地域の建築物

準防火地域の建築物

解答のポイント

防火地域・準防火地域内の建物がどんな基準を受けるのかがわかったところで、法令集の使い方や解答の仕方などを確認していこう。

まず防火地域・準防火地域の問題が出てきたら法61条なのですが、一級建築士試験においては、法61条を開いて確認する必要はありません。

付箋をあらかじめ貼っておいて、いきなり施行令136条の2を開いてください。

× 防火地域・準防火地域の問題を確認 → 法61条 → 令136の2

〇 防火地域・準防火地域の問題を確認 → 令136の2

次に令136条の2ですが、事前にマーカーを使って、下図のように色を付けておきましょう。

実際の法令集の写真なので少し見づらいですが、防火地域と準防火地域に色をつけておくことによって、問題によってどこを見たらいいかがひと目で分かります。

数秒による差ですが時間短縮や見間違いによる事故などを減らすことができます。

こういうほんとにちょっとした工夫ですが、一つ一つが5秒だとしても、30問×4択短縮できれば、全体で10分短縮できますよ!

積み重ねると5秒の重みはでかいんだね。。。

まとめ

防火地域の建築物

準防火地域の建築物

法令集の引く順番を意識すること、法令集のカスタマイズをしっかり行っておくことが大事

コメント